La Belgique est devenue le pays de la bande dessinée européenne grâce à un écosystème unique combinant éditeurs visionnaires (Dupuis, Casterman, Le Lombard), écoles spécialisées et talents pionniers comme Hergé. Ce petit pays a créé des personnages mondialement célèbres comme Tintin et les Schtroumpfs, tout en développant un style reconnaissable – la « ligne claire » – et une industrie structurée dès les années 1930.

Quiconque s’intéresse à la bande dessinée franco-belge ne peut qu’être frappé par cette anomalie géographique : comment un si petit pays a-t-il pu engendrer autant de talents et dominer ce secteur culturel pendant près d’un siècle ?

Cette question, je me la suis posée lors de ma première visite au Centre Belge de la Bande Dessinée à Bruxelles, il y a maintenant quinze ans. En tant qu’auteur sur seniorsmag, j’ai depuis exploré les multiples facettes de ce phénomène fascinant.

Les racines historiques de la BD belge

L’émergence d’un art national

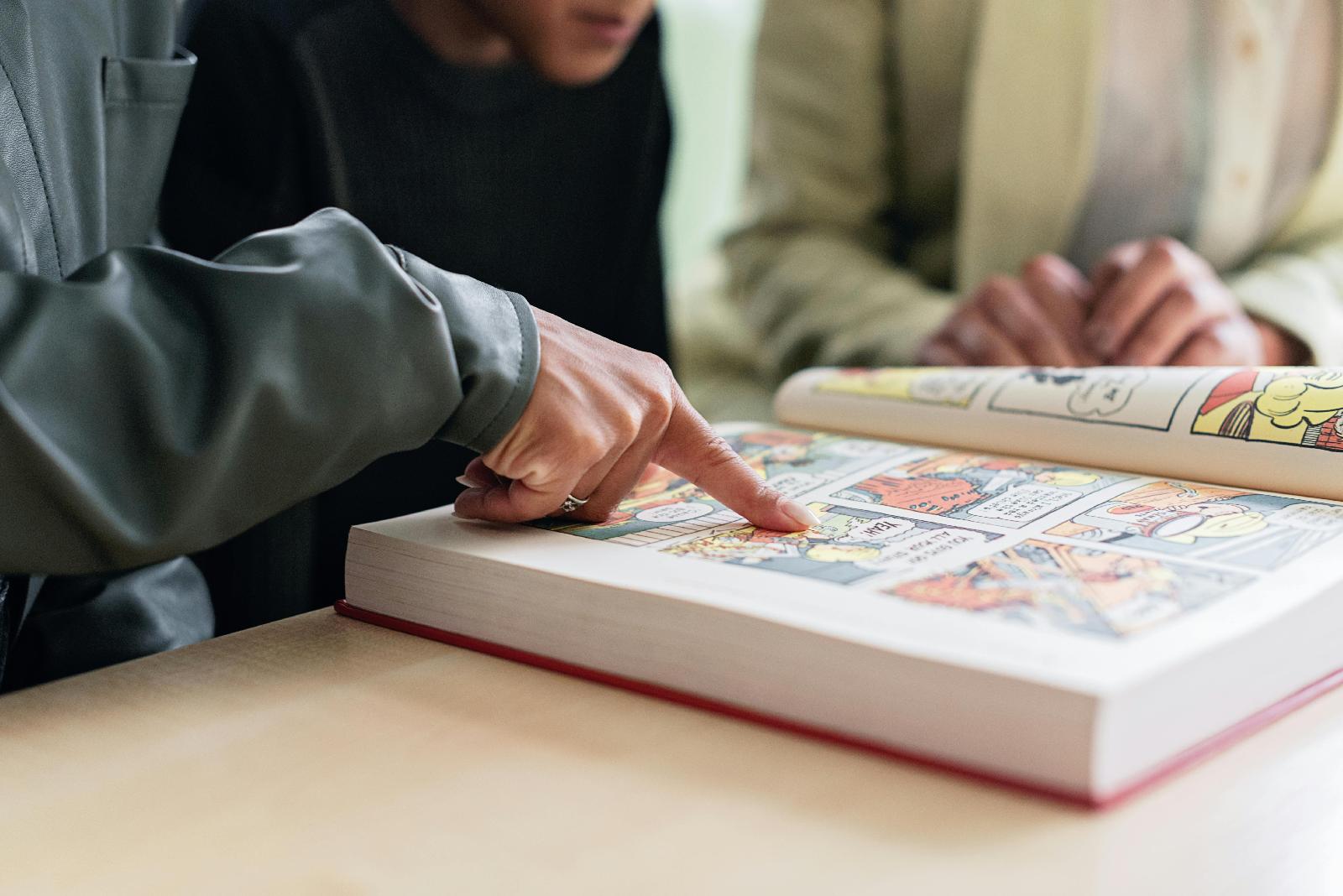

La bande dessinée belge plonge ses racines dans le XIXe siècle, mais c’est véritablement dans les années 1920-1930 qu’elle prend son envol. L’un des plus anciens exemples, « Le Déluge à Bruxelles », date d’il y a près de 200 ans, témoignant d’une tradition graphique ancienne dans le pays.

Lors de mes recherches aux archives de la Bibliothèque royale de Belgique, j’ai découvert que les premiers journaux illustrés belges accordaient déjà une place importante aux récits en images. Cette tradition s’est développée parallèlement à l’essor de la presse, créant un terreau fertile pour les futurs auteurs.

Le rôle des éditeurs belges

Le développement exponentiel de la BD en Belgique doit beaucoup à des éditeurs visionnaires. Casterman, fondé en 1780 comme imprimeur, se lance dans l’édition de bandes dessinées en publiant les albums de Tintin dès 1934. Dupuis, créé en 1922, lance le journal Spirou en 1938, tandis que Raymond Leblanc fonde Le Lombard et le Journal de Tintin en 1946.

Ces trois maisons d’édition – Casterman, Dupuis et Le Lombard – ont « dominé en grande partie le secteur de la bande dessinée » et « contribué à définir la figure de l’auteur de bande dessinée moderne », comme le soulignent les historiens du médium.

J’ai eu l’occasion d’interviewer un ancien directeur éditorial de Dupuis qui m’expliquait : « Nous avions compris très tôt que pour fidéliser les lecteurs, il fallait créer des personnages attachants et des univers cohérents. Cette vision a permis d’établir un modèle économique durable pour les auteurs. »

Les figures emblématiques qui ont façonné la BD belge

Hergé et l’école de la ligne claire

Impossible d’évoquer la bande dessinée belge sans mentionner Georges Remi, dit Hergé, créateur de Tintin. Son style graphique épuré, la « ligne claire », a non seulement défini une esthétique reconnaissable mais aussi influencé des générations d’auteurs.

Lors d’une exposition consacrée à son œuvre, j’ai été frappé par la rigueur documentaire et narrative d’Hergé. Ses planches originales révèlent un travail méticuleux sur la composition et la lisibilité, établissant des standards de qualité qui ont élevé la bande dessinée au rang d’art à part entière.

André Franquin et l’école de Marcinelle

À l’opposé de la ligne claire se développe un autre style majeur avec André Franquin, figure centrale de l’école de Marcinelle (du nom du quartier où se trouvaient les éditions Dupuis). Son trait expressif et dynamique, visible dans Spirou et Fantasio ou Gaston Lagaffe, représente une autre facette du génie graphique belge.

Franquin, que Philippe Geluck qualifiait de « Mozart de la BD », a reçu le premier Grand Prix du Festival d’Angoulême en 1974, consécration internationale de son talent. Sa modestie légendaire transparaît dans cette citation : « Je trouve que la vedette d’une bande dessinée c’est le héros, ce n’est pas le dessinateur. Je ne suis pas une star, bon Dieu, mince la star, c’est… Gaston ! »

Peyo et le phénomène mondial des Schtroumpfs

Pierre Culliford, dit Peyo, illustre parfaitement la capacité des auteurs belges à créer des univers universels. Ses Schtroumpfs, apparus initialement dans une aventure de Johan et Pirlouit en 1958 (« La Flûte à six Schtroumpfs »), sont devenus « les plus importants atouts de la bande dessinée belge » avec Tintin.

Leur « célébrité planétaire, ils la doivent bien sûr aux quelque 300 dessins animés de moyen-métrage réalisés par Hannah-Barbara en Californie entre 1981 et 1990 », mais leur création et leur succès initial sont « bel et bien belges ».

Les facteurs culturels et sociologiques

Un petit pays à l’identité complexe

La Belgique, pays bilingue né en 1830, a toujours cherché à affirmer son identité culturelle. La bande dessinée est devenue l’un des vecteurs de cette expression nationale, transcendant même les clivages linguistiques entre francophones et néerlandophones.

En visitant tant Bruxelles que la Wallonie et la Flandre, j’ai constaté que la BD constitue un rare point de fierté nationale partagé. Comme me l’expliquait un sociologue de la culture à l’Université de Liège : « Dans un pays où l’identité est complexe et parfois conflictuelle, la bande dessinée a offert un espace d’expression commun et reconnu internationalement. »

L’influence du catholicisme et de l’éducation

Le développement de la BD belge doit aussi beaucoup au contexte religieux. De nombreux journaux illustrés étaient liés à des organisations catholiques soucieuses de proposer des lectures saines à la jeunesse.

Cette dimension éducative a paradoxalement favorisé l’innovation narrative et graphique. Les auteurs devaient créer des histoires divertissantes tout en respectant certaines valeurs morales, ce qui a stimulé leur créativité dans la construction des récits et des personnages.

L’écosystème professionnel unique

Les écoles et la formation des talents

La Belgique a été pionnière dans l’enseignement de la bande dessinée. « Le premier enseignement de BD a été créé en 1968, à Bruxelles », bien avant que d’autres pays ne reconnaissent la légitimité académique de cet art.

L’Institut Saint-Luc à Bruxelles, puis à Liège, a formé plusieurs générations d’auteurs, créant une véritable filière professionnelle. J’y ai enseigné pendant quelques années et j’ai pu observer comment cette formation structurée permettait aux jeunes talents d’acquérir non seulement des compétences techniques mais aussi une culture approfondie du médium.

Les studios et le compagnonnage

Une particularité de la BD belge est le système de studios et d’apprentissage auprès des maîtres. De nombreux grands auteurs ont commencé comme assistants ou coloristes pour des artistes établis, apprenant le métier « sur le tas ».

Le studio Hergé, où travaillait notamment Bob de Moor, ou l’atelier de Jijé, qui a formé Franquin, Morris et Will, illustrent cette tradition de transmission directe du savoir-faire. Ce compagnonnage a permis de maintenir une continuité stylistique tout en favorisant l’émergence de nouvelles sensibilités.

L’expansion internationale de la BD belge

La conquête du marché français

Un facteur déterminant du succès de la bande dessinée belge a été sa capacité à s’imposer sur le marché français, bien plus vaste. Dès les années 1950, les éditeurs belges ont développé des stratégies d’adaptation pour séduire le public français.

Cette expansion a parfois nécessité des compromis : « alors qu’en 1950 (dans ‘Fantasio et son Tank’), Franquin dessine des policiers portant la bombarde argentée des forces de l’ordre du royaume, celle-ci fait place (dans, par exemple, ‘Panade à Champignac’) au képi caractéristique de l’uniforme français. »

La reconnaissance internationale

Le rayonnement de la BD belge s’est progressivement étendu au-delà de l’espace francophone. Tintin a été traduit en plus de 100 langues, et les Schtroumpfs ont conquis le marché américain grâce aux adaptations télévisées.

Cette reconnaissance internationale a culminé avec des expositions dans les plus grands musées du monde et l’intégration de la bande dessinée dans le patrimoine culturel mondial. Comme le rappelle un conservateur du Centre Belge de la Bande Dessinée que j’ai interviewé : « Tintin est le premier homme à avoir marché sur la Lune, en 1954, quinze ans avant Armstrong…

Ces événements prouvent à quel point la BD belge s’est imposée face aux États-Unis, la France, l’Italie ou le Japon. »

La bande dessinée flamande : l’autre pilier belge

Les spécificités de la BD néerlandophone

Moins connue du public francophone, la bande dessinée flamande constitue pourtant un pan essentiel de la production belge. Des séries comme Jommeke de Jef Nys (45 millions d’albums vendus en Flandre) ou les créations de Marc Sleen connaissent un immense succès dans le monde néerlandophone.

En explorant les librairies d’Anvers et de Gand, j’ai découvert la richesse de cette production souvent méconnue en Belgique francophone. Des ponts existent cependant : « Willy Vandersteen, en intégrant l’équipe du Journal de Tintin, a fait de Bob et Bobette un succès auprès du public francophone. »

L’école de Louvain et ses représentants

Une véritable « école de Louvain » s’est développée avec des auteurs comme Berck, Jean-Pol ou Bédu, créant un pôle créatif distinct dans le paysage de la BD belge.

Cette diversité régionale a enrichi l’ensemble de la production nationale, avec des styles et des thématiques variés qui reflètent la complexité culturelle du pays.

L’évolution contemporaine de la BD belge

Le renouveau des années 1980-1990

À partir des années 1980, une nouvelle génération d’auteurs belges a émergé, s’affranchissant des codes traditionnels pour explorer de nouvelles voies narratives et graphiques.

Des éditeurs alternatifs comme Frémok, Le 9e Rêve ou Pelure amère ont joué un rôle crucial dans cette évolution. Comme le note Didier Pasamonik : « Il est faux de dire que la BD belge est larguée. Il existe une avant-garde dès la fin des années 1970 avec des éditeurs comme Le 9e Rêve, Pelure amère, Frémok… »

La BD belge au XXIe siècle

Aujourd’hui, la bande dessinée belge continue de se réinventer avec des auteurs comme Dominique Goblet, Brecht Evens ou Judith Vanistendael, qui explorent de nouvelles formes d’expression graphique et narrative.

Le secteur reste économiquement dynamique : « En 2020, la BD occupe la deuxième place de l’activité éditoriale en Fédération Wallonie-Bruxelles, talonnant la littérature générale, mais, économiquement, est le premier des médiums. »

L’héritage culturel et touristique

Les musées et parcours BD

La Belgique a su capitaliser sur son patrimoine BD en créant des institutions dédiées comme le Centre Belge de la Bande Dessinée à Bruxelles, installé dans un bâtiment Art nouveau conçu par Victor Horta.

Le « parcours BD » de Bruxelles, avec ses plus de 70 fresques murales représentant des personnages emblématiques, a transformé la ville en véritable musée à ciel ouvert. Lors de mes promenades guidées dans la capitale belge, je constate toujours l’enthousiasme des visiteurs internationaux devant ces œuvres qui font désormais partie intégrante du paysage urbain.

Les festivals et événements

De nombreux festivals célèbrent la bande dessinée à travers le pays, contribuant à maintenir vivante cette tradition et à la transmettre aux nouvelles générations.

Ces événements sont aussi l’occasion de rencontres entre professionnels, favorisant l’émulation créative et les échanges internationaux qui ont toujours nourri la vitalité de la BD belge.

Conclusion : un phénomène culturel unique

La concentration exceptionnelle d’auteurs de BD en Belgique résulte donc d’une combinaison unique de facteurs historiques, culturels, économiques et sociaux. Ce petit pays a su créer un écosystème complet autour du 9e art, de la formation des talents à la diffusion internationale des œuvres.

Comme le résume parfaitement l’exposition « Un siècle de BD belge » au Centre Belge de la Bande Dessinée : la Belgique a pris « une place importante dans le 9ème Art » grâce à « un siècle de création artistique, depuis Hergé jusqu’aux auteurs et autrices du 21ème siècle. »

Cette success story culturelle continue d’évoluer, s’adaptant aux nouvelles technologies et sensibilités tout en préservant un héritage unique. La bande dessinée reste, plus que le chocolat ou la bière, l’ambassadrice culturelle la plus efficace de ce petit royaume au cœur de l’Europe.

FAQ

Qui sont les auteurs belges de BD les plus célèbres ?

Parmi les auteurs belges les plus célèbres figurent Hergé (créateur de Tintin), Peyo (Les Schtroumpfs), André Franquin (Gaston Lagaffe, Spirou et Fantasio, le Marsupilami), Morris (Lucky Luke), Willy Vandersteen (Bob et Bobette) et Edgar P. Jacobs (Blake et Mortimer). Ces artistes ont créé des personnages devenus des icônes mondiales de la bande dessinée. Plus récemment, des auteurs comme Philippe Geluck (Le Chat), François Schuiten (Les Cités Obscures) ou Jean Van Hamme (scénariste de XIII, Largo Winch) ont également acquis une renommée internationale.

Quelles sont les principales maisons d’édition belges de BD ?

Les trois principales maisons d’édition historiques belges sont Casterman (fondée en 1780, éditeur de Tintin), Dupuis (créée en 1922, éditeur de Spirou, Gaston Lagaffe) et Le Lombard (fondé en 1946, éditeur du journal Tintin). Ces éditeurs ont joué un rôle crucial dans le développement de la bande dessinée belge et franco-belge. À côté de ces géants historiques, on trouve aujourd’hui des éditeurs alternatifs comme Frémok, qui publient des œuvres plus expérimentales et avant-gardistes.

Quelle est la différence entre la BD belge francophone et flamande ?

La bande dessinée belge se divise en deux grandes traditions linguistiques. La BD francophone, souvent associée à l’école de Marcinelle (style Spirou) ou à la ligne claire (style Tintin), est largement diffusée dans tout l’espace francophone. La BD flamande, moins connue internationalement mais très populaire dans le monde néerlandophone, compte des séries à succès comme Jommeke (45 millions d’albums vendus) ou Bob et Bobette. Les deux traditions partagent certaines caractéristiques mais ont développé des styles et des thématiques qui leur sont propres.